Часть 2

Тестирование в лаборатории спортивной адаптологии состоит из двух частей: антропометрические измерения и функциональное тестирование.

Из антропометрических данных нам интересны: масса тела, % жира и масса мышц. У тестируемого спортсмена такие значения: масса тела 57,5 кг при росте 178 см, общий жир 12,8 кг (22,3%), масса мышц 25.8 кг (44,9%) Это хорошие данные для 17 лет. Но есть серьезные резервы в увеличении мышечной массы и уменьшении % жира. Для примера, Александр Большунов при росте 185 весит более 85кг.

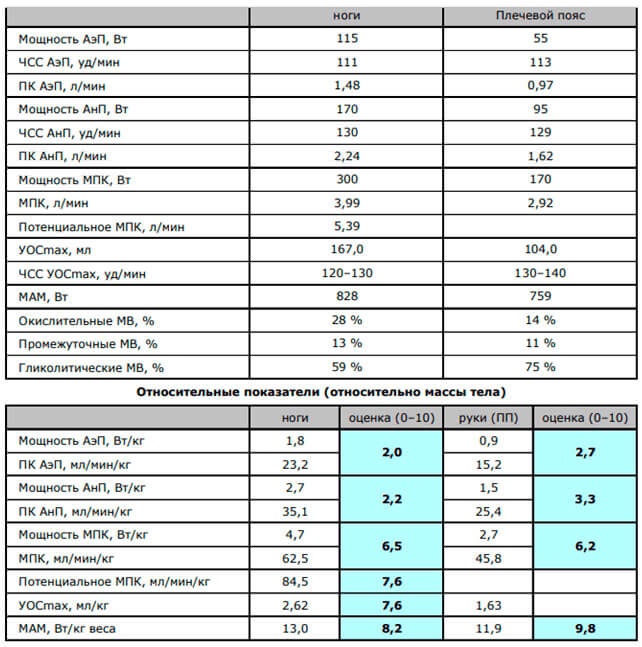

Функциональное тестирование включает ступенчатый тест на велоэргометре, отдельно для ног и плечевого пояса (педали крутятся руками) и тест на максимальную алактатную мощность (МАМ). Как выполняются тесты описывать не буду, кому интересно найдете информацию в интернете. Данные тестирования представлены в таблице.

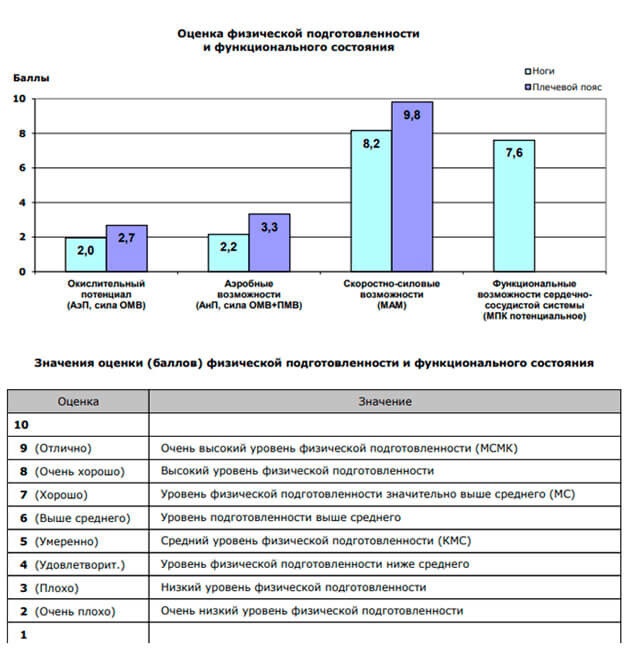

Обратите внимание на цветные поля. В них выставлены оценки показателей по 10-ти бальной системе. Как видим, относительные показатели мощности и потребления кислорода аэробного и анаэробного порогов для рук и ног имеют низкие оценки от 2 до 3,3. По 10-ти бальной таблице оценки физической подготовленности и функционального состояния оценка 2 (очень плохо)- очень низкий уровень физической подготовленности, а оценка 3(плохо) -низкий уровень физической подготовленности.

Также нас интересует мышечная композиция, процентное содержание в мышцах окислительных, промежуточных и гликолитических мышечных волокон. В нашем случае окислительных волокон 28% в ногах и всего 14% в руках, что явно недостаточно для лыжных гонок. Данные тестирований спортсменов высокого класса показывают содержание окислительных МВ в мышцах от 60% до 80% , в некоторых случаях, у особенно одаренных спортсменов, почти до 100%.

В тоже время, как видно из диаграммы оценки физической подготовленности и функционального состояния, скоростно-силовые возможности находятся на очень высоком уровне, выше уровня МС. Функциональные возможности ССС ( МПК потенциальное) еще выше и соответствуют уровню между МС и МСМК.

Эти данные позволяют сделать простой вывод. Сердце и силовые возможности ГМВ на данный момент не являются лимитирующим фактором для роста спортивного мастерства. Делать работу для повышения этих качеств бессмысленно. Работать нужно над «слабым звеном» — повышать окислительный потенциал мышц, увеличивать процент окислительных МВ. Профессор Селуянов предложил для решения этой задачи несколько видов тренировки, о которых более подробно напишу в третьей часть материала. Эти тренировки создают стимул для увеличения количества митохондрий в промежуточных и гликолитических МВ.

Общее заключение

По результатам тестирования, данное специалистами лаборатории:

- Показатели скоростно-силовых возможностей мышц ног относительно массы тела находятся на высоком уровне подготовленности;

- Показатели скоростно-силовых возможностей мышц плечевого пояса — на очень высоком уровне подготовленности;

- Сердечно-сосудистая система характеризуется хорошим уровнем производительности, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ лимитирующим фактором суммарных аэробных возможностей мышц ног и плечевого пояса для лыжных гонок в настоящий момент. Производительность сердечно-сосудистой системы позволяет улучшить аэробные возможности мышц ног на 125–135 %, мышц плечевого пояса на 215–225 %, суммарные аэробные возможности мышц ног и плечевого пояса на 35–40 % (суммарные аэробные возможности — для средних и длинных дистанций, при одновременной работе мышц ног и плечевого пояса на уровне анаэробного порога);

- Физическая подготовленность для лыжных гонок относительно массы тела характеризуется ОЧЕНЬ НИЗКИМИ показателями СИЛЫ (мощности) окислительных мышечных волокон (окислительного потенциала) и очень низкими показателями аэробных возможностей мышц ног (максимальный окислительный потенциал, мощность промежуточных мышечных волокон);

- Физическая подготовленность плечевого пояса относительно массы тела характеризуется очень низким уровнем мощности ОМВ и низкими показателями аэробных возможностей мышц плечевого пояса (максимальный окислительный потенциал мышц);

- Аэробная производительность гликолитических волокон мышц ног и плечевого пояса при работе выше анаэробного порога свидетельствует о необходимости перехода гликолитических МВ в промежуточные и повышения анаэробного порога.

В то же время, как видно из диаграммы оценки физической подготовленности и функционального состояния, скоростно-силовые возможности находятся на очень высоком уровне, выше уровня МС. Функциональные возможности ССС ( МПК потенциальное) еще выше и соответствуют уровню между МС и МСМК.

Эти данные позволяют сделать простой вывод. Сердце и силовые возможности на данный момент не являются лимитирующим фактором для роста спортивного мастерства. Делать работу для повышения этих качеств бессмысленно. Работать нужно над «слабым звеном» — повышать окислительный потенциал мышц, увеличивать процент окислительных МВ. Профессор Селуянов предложил для решения этой задачи несколько видов тренировки, о которых более подробно напишу в третьей часть материала. Эти тренировки создают стимул для увеличения количества митохондрий в промежуточных и гликолитических МВ.

Из приведенных данных хорошо видно, какие стороны в подготовке спортсмена являются «слабым звеном». Именно они не дают возможности для роста спортивного результата.

В третьей части материала будет рассказано о рекомендациях по физической подготовке, направленной на исправление выявленного дисбаланса и показаны варианты тренировок.

Дёминский марафон

Дёминский марафон Совместные тренировки

Совместные тренировки Спортивная библиотека

Спортивная библиотека